独学で宅建試験に合格できる?

宅建の試験の合格率は、例年15%~17%程度で推移しています。合格率は決して高いとはいえず、初学者にとって難関資格であることがわかります。

独学でも合格できるが、初学者には難関資格

宅建の試験に独学で合格することは可能です。

近年、独学者でも分かりやすい参考書や、宅建合格者による勉強のコツを解説した動画など、学習用のコンテンツが増えています。選択できる「武器」の種類が多いため、以前よりも独学者が宅建に挑戦しやすくなったことは事実です。

しかし、宅建の合格率の平均は15~17%。受験者が6人いれば、その中の1人程度しか合格できない計算になります。宅建の合格率は決して高くはないのです。特に、「今まで不動産や法律の勉強をしたことがない」という初学者にとっては難関資格だといえます。

しかし、効率よく宅建士の資格を取得し、不動産業界に入りたいと希望される方には、スクールや通信講座の利用がおすすめです。

関連記事 宅建(宅地建物取引士)とは?資格概要や宅建士の仕事内容、試験の合格率や難易度を解説!

宅建を独学で勉強する方法

自分で学習計画を立てる必要がある

宅建の勉強方法は大きく分けて3つ。「スクールに通う」「通信講座で学ぶ」、そして「独学」です。

あらかじめ練られたカリキュラムに沿って勉強を進めていくスクールや通信講座とは異なり、独学の場合は自ら学習計画を立てて勉強しなければなりません。

宅建試験に独学でチャレンジする場合に押さえるべきポイントを解説します。

(1)自分に合った参考書を選ぶ

さまざまな参考書の中から自分に合ったものを選び出す作業は、宅建の独学者にとって非常に大切です。

以下のポイントに注意をしながら、使いやすい参考書やテキストを選びましょう。

【独学における参考書選びのポイント】

- 自分のレベルに合わせて書かれたものを選ぶ

- その時点での「最新版」のものを選ぶ(法改正がカバーされているため)

- イラストや表、図解が豊富で解りやすいものを選ぶ

- 本文を確認し、「自分にとって読みやすい(頭に入ってきやすい)」ものを選ぶ

また、問題集を選ぶ際には、参考書と同じ出版社のものや、参考書とセットになっているものがおすすめです。その理由は、「用語解説の内容に一貫性があり、スムーズに理解できるため」と、「進捗度が参考書とリンクしており解りやすいため」です。

(2)過去5年分の過去問を解く

過去問を解きながら、「どのような問題が頻繁に出題されるのか」や、「引っかけ問題の傾向」などを把握します。また、自分がいつも間違えてしまう問題を抽出して、その部分を重点的に学習しましょう。

ただしあまりに古い過去問は、法律が変わってしまっている可能性があるので避けたほうが無難です。直近5年分程度の過去問を解いてみることをおすすめします。

(3)模試を利用する

模試の結果から自分の苦手分野や弱点を洗い出し、試験本番では正解できるように重点的に復習しておきましょう。

苦手分野の理解が深まったら、再度模試を受験してみるのもおすすめです。実力がどの程度伸びたかの確認ができます。

宅建を独学で合格するまでのスケジュールと学習ステップを動画で解説

監修者であり、宅建ダイナマイトスクールの大澤 茂雄先生に当ページ「宅建は独学で合格できる?勉強時間やスケジュール、おすすめの勉強法を解説!」についてわかりやすく解説していただきました!

【初心者・経験者別】宅建を独学で合格するために必要な勉強時間

独学で宅建に挑戦する場合、どの程度の勉強時間が必要なのでしょうか。詳しく解説します。

300~500時間程度の時間が必要

宅建試験に合格するためには、300~500時間程度の勉強が必要だといわれています。

BrushUP学びが「宅建に独学で合格した8人の方」に調査をしたところ、平均学習時間は約320時間でした。

必要な勉強時間は、各人の経験や知識によって異なります。例えば、「不動産会社で働いた経験がある」「大学の法学部を卒業した」という方であれば、宅建受験に必須の「不動産や民法の知識」をある程度持っているはずです。こうした方は、100時間や200時間程度の勉強時間で合格できる可能性もあります。

一方で、「不動産や法律の勉強は初めて」という方であれば、最低でも300時間、状況によっては500時間以上勉強しなければならないケースもあるでしょう。

関連記事 宅建試験に合格するために必要な勉強時間とは?スケジュールやおすすめ講座の解説

学習開始時期と日々の勉強時間の目安

勉強時間を300時間程度確保するために必要な期間を、宅建本試験の日程(※通常10月に実施)から逆算してみると、下記のようになります。

| 1日の学習時間 | 学習期間 |

|---|---|

| 1時間の場合 | 10ヶ月(12月中旬頃から) |

| 2時間の場合 | 5ヶ月(5月中旬頃から) |

| 3時間の場合 | 4ヶ月(6月中旬頃から) |

| 4時間の場合 | 3ヶ月(7月中旬頃から) |

| 5時間の場合 | 2ヶ月(8月中旬頃から) |

※試験までの勉強時間を300時間として計算

学生や主婦の合格率が高い場合もある

宅建試験を主催する一般財団法人不動産適正取引推進機構の発表によると、令和4年度合格者の職業別構成比率は不動産業者が27.7%とおよそ3割を占める結果でした。

不動産業では必須の資格ですので、この結果は当然といえるでしょう。

しかし、職業別の合格率を見ると、学生の合格率が10.8%にのぼります。

年によっては主婦の合格率が20%を超えたこともあります。

以上のとおり、まとまった勉強学習時間を確保しやすい人の合格率が高い傾向にあるため、いかに集中して学習できる時間を作れるかが合格に近づく1つのポイントになるでしょう。

出典 一般財団法人不動産適性取引推進機構/令和4年度宅地建物取引士資格試験結果の概要

関連記事

宅建士に半年で合格!やって良かった勉強や学習スケジュールは?400の資格をもつ資格ソムリエ林さんの合格体験記

宅建の試験科目ごとのポイントと独学対策

試験範囲

宅建試験では大きく分けて宅建業法、権利関係(民法・特別法)、法令上の制限、税その他の4科目が出題されます。

出題数

出題数の内訳は下記のとおりです。

| 科目 | 出題数 |

|---|---|

| 宅建業法 | 20問 |

| 権利関係 (民法・特別法) | 14問 (民法10問+特別法4問) |

| 法令上の制限 | 8問 |

| 税その他 | 8問 |

| 計 | 50問 |

4科目すべて重要ではありますが、大きな得点源になるのは宅建業法、法令上の制限、権利関係(特別法)です。

宅建試験 全50問のうち、宅建業法は20問、法令上の制限は8問、権利関係(特別法)は4問の出題で、合計で出題数の7割近くを占めます。

宅建は1問1点の配点で、50点満点中、35点前後が合格ラインになります。

前述の科目を押さえるのが合格のポイントになってくるでしょう。

それぞれどのように対策すべきか、科目ごとのポイントを以下で解説します。

「宅建業法」は満点を目標にする

「宅建業法」で高得点を取るには、過去問や問題集を繰り返し解いて出題傾向を把握しておくとよいでしょう。なぜなら宅建業法では、過去に出題された問題と同じような内容が問われることが多いためです。

また、テキストで学習した内容がそのまま出題されるケースも多いため、正確に覚えておくことも大切です。

宅建業法は宅建試験の4科目の中で最も点数を稼ぎやすい科目です。満点を目標に勉強しておきましょう。

「権利関係(民法・特別法)」は問題文を正確に読み取る

4科目の中でも、時間をかけて学習したい科目が「権利関係(民法・特別法)」です。権利関係の学習のポイントは、「問題文の意味を正確に把握する」ことと「民法の理解を深める」ことです。

権利関係の大きな特徴は「問題文が長い」こと。特に学習の初期には、文章がややこしくて何を問われているのか分からないと感じる機会も多いかもしれません。その際には、問題文を小分けにして意味を少しずつ読みとったり、図を描いて整理したりしてみましょう。

民法は他の科目のベースにもなっている重要な項目ですが、丸暗記は現実的ではありません。「なぜこのような法律が必要なのか?」など、自分なりにイメージを膨らませて理解を深めていくことが大切です。

初見問題の多い民法に比べて、特別法の中の区分所有法と借地借家法は「繰り返し出題」が多い傾向があります。過去問を重点的に解くことで対策しましょう。

「法令上の制限」は用語の理解がカギ

「法令上の制限」を攻略するカギは、1つ1つの専門用語とそこに込められた意味を正確に理解することと、過去問を繰り返し解くことです。

法令上の制限は多くの法律用語を覚えなければならないため、苦手だと感じる方も多いでしょう。しかし、過去の問題が形を変えて出題されることが多く、努力次第で高得点が狙える科目でもあります。また、法改正にまつわる知識が問われることも多いため、常に最新の情報を仕入れておくようにしましょう。

「税その他」は頻出問題に絞って勉強する

出題範囲が広い「税その他」ですが、基礎的な問題が多く、問題数も毎年8問と少ない傾向があります。そのため、よく出題される範囲に絞って勉強することがポイントです。

毎年2問出題されるのが「税制」の問題です。難易度は低く、しっかり暗記しておけば対応は難しくありません。国税ならば印紙税・贈与税・登録免許税、地方税ならば不動産取得税・固定資産税に関する問題が出題されやすいため、まずはこれらから覚えて確実に2点を稼ぎましょう。

一方、地価公示法や不動産鑑定評価基準などは、過去問から予測できない問題が出る可能性もあり、対策が難しいことも。法律は直前の暗記に賭けるというのも1つの方法です。

宅建の独学でよくある質問

ここからは、宅建の独学についてのよくある疑問について解説していきます。

宅建を独学で合格するのはきつい?

独学での宅建合格は不可能ではありませんが、きついことは確かです。

宅建の試験は、宅建業法や民法、税など、勉強しなければならない項目がとにかく多いという特徴があります。全ての試験範囲を独学でカバーするには、相当の努力や計画性が必要です。

特に、不動産関係や法律を初めて学ぶという方にとっては、数々の法律用語の暗記や理解をするだけでも多くの時間がかかってしまう可能性があります。ポイントを押さえて効率的に学ばなければ、「いつまで経っても学習が終わらず、勉強不足のまま試験当日になってしまった」などという事態も考えられるでしょう。

宅建を独学で受かった人はどのくらい?

宅建を独学で受かった人の割合を示した公的な調査結果は見つかりませんでした。しかし、ある簡易調査の結果によれば、2022年度の宅建試験を独学で受験した人の合格率は10%程度だったといいます。

一方、2022年度の宅建の全受験生の合格率は17%でした(一般財団法人不動産適正取引推進機構の発表による)。

2つの結果を単純に比較することはできませんが、全体の合格率よりも独学者の合格率は低い傾向にあると考えられます。

独学のデメリットは?

- 法改正に対応するのが難しい

- わからないことがあっても質問する相手がいない

- 長期にわたる勉強のスケジュールが組みにくい

- モチベーションの維持が難しい

- テキスト選びや学習計画の立案など、学習面以外の負担が多い

独学での学習方法の選択肢が増えているということは、裏を返せば自分に合った勉強の仕方を見つけることが必要ということです。テキスト選びから学習計画、わからないことがあったときの情報収集など、すべてを自分自身で解決していく必要があります。

スクールに通う場合に比べて学習以外の面でやるべきことが増えるため、負担も大きくなるといえるでしょう。

効率よく宅建士の資格を取得し、不動産業界に入りたいと希望される方には、スクールや通信講座の利用がおすすめです。BrushUP学びの資料請求を活用すれば、自分に合った講座の情報を一括で取得できます。

無料で活用できるので、ぜひご活用ください。

通信講座のメリットは?

学習サポートが受けられる

その他、通信講座には下記のようなメリットがあります。

- 自分のペースで学習を進められる

- カリキュラムが決まっているので学習を進めやすい

- 重点的に学習するポイントなど受験ノウハウの情報を得られる

- わからないことは講師に質問できる

- 法改正についての情報が得られる

通信講座は自分のペースで学習を進められるうえに、わからない部分の質問や学習プランの管理、受験ノウハウや法改正の情報収集といったサポートが受けられるのが大きなメリットです。

カリキュラムが決まっているので学習をスタートしやすく、効率的に試験対策したい方におすすめです。

短期間で合格を目指したい方向けの通信講座もあります。

試験まであまり時間の余裕がない場合などに検討してみるのもよいでしょう。

関連記事 宅建士(宅地建物取引士)のおすすめの通信講座を紹介します!

スタイルに合わせて学習できる

通信講座はテキストなどの教材以外に受講料が発生する分、独学よりも若干費用がかかります。

しかし、スクールに通学して学習する場合に比べると費用が抑えられます。

また、決められた講義の時間に合わせて予定を組んだり通学に時間を割いたりする必要がありません。

通信講座では生活スタイルに合わせた学習スケジュールの提案をしてくれるところも多く、比較的簡単に計画を立てられるツールが用意されている場合もあります。

スクールで学ぶなら!宅建士(宅地建物取引士)のおすすめスクール

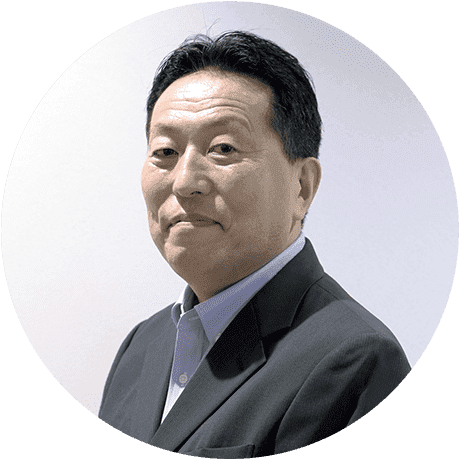

監修者プロフィール

1986(昭和61)年、日本大学法学部卒業。

1987(昭和62)年に宅建試験に合格。

1989(平成元)年に大手資格専門学校にて宅建士講座を担当。

講師歴は30年を超える。

主催する『宅建ダイナマイト合格スクール』で、「おーさわ校長の宅建受験講座★バブルの香り」を運営。

宅建試験の問題集などをはじめとした著書も多数。

【宅建ダイナマイト合格スクール】

大澤 茂雄氏を中心に運営されている宅建受験講座団体。

2004年(平成16年)に結成。

宅建ダイナマイト受験倶楽部から、2012年(平成24年)に「宅建ダイナマイト合格スクール」に名称変更し、現在に至る。

わかりやすい講義で人気を博している。

![[無料体験講座実施中!]令和5年度"宅建士試験"受験者の方必見!メダリストクラブ](/storage/shikakuj/images/thumb_img/article778.jpg) [無料体験講座実施中!]令和5年度"宅建士試験"受験者の方必見!メダリストクラブ

[無料体験講座実施中!]令和5年度"宅建士試験"受験者の方必見!メダリストクラブ

宅建士試験の難易度とは?民法改正が試験に影響するので注意が必要!

宅建士試験の難易度とは?民法改正が試験に影響するので注意が必要!

40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実

40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編

失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編

オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!

オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!