宅建とは?要点を簡単に紹介!

宅建とは、主に不動産会社や不動産業者での職務遂行に必要な資格です。

土地や建物の売買、賃貸物件の契約など、不動産取引は一般的に買い手が一般人であり、売り手が不動産会社である場合がほとんどです。しかしながら、不動産取引は高額な金額が動くものの、専門知識を持つ一般人は少ないため、宅建士の役割は重要です。

宅建士は、専門知識を持たない一般の方が不利な契約をしてしまわないよう、不動産会社との間に立って情報を提供する責務を負っています。

宅建士とはどのような資格?

宅建士は、不動産会社が公正な不動産取引をおこなうため、宅地建物取引業法により定められた国家資格です。

正式名称を宅地建物取引士といいます。

業務独占資格でもあり、不動産取引における重要事項の説明や、重要事項説明書への記名・押印、契約書への記名・押印ができるのは宅建士だけです。

ここで注意が必要なのは、宅建士資格を取得すれば、独立・開業して不動産業を営めるわけではない点です。

宅建士はあくまでも、不動産会社における「重要事項の説明」「記名・押印」という職務を担うための資格なのです。

試験について

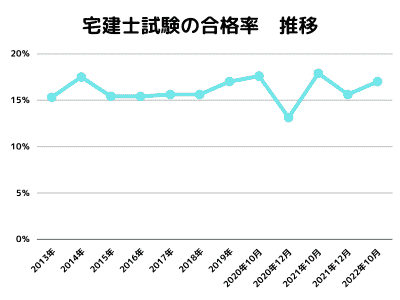

試験の合格率は約15%。

初心者の方でも講座の受講などで合格に近づけます。

受験資格はなく、どなたでも試験を受けられます。

毎年、約20万人が受験している人気の資格です。

参考 宅建試験の合格率について

宅建を活かせる仕事や業界とは?

不動産業界

宅建士は前述のとおり業務独占資格であり、土地・建物の売買契約や賃貸物件の仲介など不動産業の仕事で活躍できます。

金融業界

金融業界では、不動産に関する正しい知識や鑑定・評価能力が求められる不動産を担保にした融資業務などで宅建資格を活かすことができます。

小売業界

小売業界でも、例えば立地が売上を左右するコンビニなど、出店担当者が不動産取引の専門知識を持っていれば有利になります。

建築業界

建築業界であれば、自社で建築した完成物件の販売などで宅建業者と交渉する際に宅建士の知識が役立ちます。

宅建士の資格を取得すると何ができる?

宅建士の資格を取得すると、下記のようなことが実現できます。

「何ができるかいまいちイメージがつかない」「本当に宅建士の資格って役立つの?」などの疑問がある方はぜひご参考にしてください。

3つの独占業務を行える

宅建士の資格を取得すると、「3つの独占業務」が実施できます。

【宅建士における3つの独占業務】

- 重要事項の説明

- 重要事項説明書への記名・押印

- 37条書面(契約書)への記名・押印

上記の業務は法律により、宅建士しか行ってはいけないと定められています。

各独占業務の具体的な内容は、「宅建士だけができる独占業務とは」をご活用ください。

就職・転職で有利になることがある

宅建士の資格は、就職や転職活動で有利になる場合があります。

重要事項の説明や37条書面への記名といった独占業務が行える宅建士は、不動産会社には欠かせない存在です。また「全従業員の20%以上は宅建士を配置しなければならない」義務が不動産会社にはあります。

そのため宅建士の資格を保持していると、書類選考や面接時に「あなたの会社で活躍できる人材になれる」とアピールでき、ライバルとの差別化できる要素として資格を活用できます。

こうした背景から、不動産業界への就職や転職時には、宅建士の資格が有利となり、希望する会社に就職・転職できる可能性が高まるでしょう。

収入アップが期待できる

宅建は、収入アップも期待できる資格です。

収入アップの要因は「資格手当」で、宅建士を持っている社員へ資格手当の支給を実施している会社は多い傾向にあります。

手当の額は会社によって異なります。ひと月あたり1万円〜3万円が相場です。3万円の資格手当が支給される場合、年収ベースだと36万円も増えるイメージをもつとわかりやすいでしょう。

ちなみにindeedが公開しているデータによると、全国の宅建士の平均年収は460万円。月給は33万円、時給は1,600円程度です。

副業や独立も可能

宅建士の資格は、副業にも活かせます。

【宅建士の副業の例】

- 週末や繁忙期だけのアルバイトとして、独占業務の代行を行う

- 講師として宅建の受験勉強を教える

- YouTuberやライターとして、不動産や宅建試験にまつわる情報を発信する

平日は会社員として不動産会社に勤務し、週末は宅建士の家庭教師のアルバイトで月2万円〜5万円の副業収入を稼ぐ人もいます。

また宅建士の資格を保有していれば独立することも可能です。

開業資金や人脈、経験などが必要な分、副業よりもハードルが高いものの、業務の進め方や報酬の額などを自分の裁量で決められる、能力や頑張り次第で会社勤務よりも高収入が得られるなど、メリットも大きいでしょう。

「ダブルライセンス」で仕事の幅が広がる

宅建に加えて何らかの資格を取得しておくと、(ダブルライセンス)、仕事の幅を広げることも可能です。

組み合わせると良い資格には、賃貸不動産経営管理士や管理業務主任者、ファイナンシャルプランナー(FP)、行政書士などが挙げられます。担当できる業務の幅が広がるほか、顧客からの信頼感が高まる、独立・転職に有利になるなどのメリットも期待できます。

たとえば、宅建士とファイナンシャルプランナーの資格を活用した場合、賃貸契約で訪れたお客様に対し、資産運用の提案もできるようになります。宅建士として自身で不動産会社を経営していれば、より売上アップにつなげられますし、ファイナンシャルプランナーの資格を集客材料としても活用できるでしょう。

FP(ファイナンシャルプランナー)の資格取得 │ 講座の資料請求と学校(スクール)比較

実生活でも知識を役立てられる

宅建士の資格は、自分で家を借りたり売買したりする際にも役立ちます。

たとえば、「借家の退去時に大家さんと揉めてしまった」「自分に不利益な売買契約を結ばされそう……」などのケース。宅建の試験で培った法律の知識があれば、トラブルを解決するために強い味方になるでしょう。

特に不動産の売買は、人生における一大イベントです。宅建の勉強で身につけた知識を活かして、後悔のない買い物をしたいですね。

宅建を取得するメリット7選!デメリットへの対策や宅建の将来性についても解説

宅建士だけができる独占業務とは

宅建士は不動産取引に関する仕事をおこないますが、中でも宅建士の資格を保有している人しかできない業務があります。それを「独占業務」といい、宅建の資格を持たない人がこの業務をおこなうと法律違反となり罰せられることがあります。

宅建士の独占業務(法定職務)

宅建士には以下の3つの独占業務があります。

- 重要事項の説明

- 重要事項説明書への記名、押印

- 37条書面(契約書)への記名、押印

重要事項の説明

例えば、物件の法的な所有者は誰なのか、土地建物の状態、大きさ、設備、法的な制限、抵当権等の設定など、購入や賃貸の決断をするために必要な重要事項の説明は宅建士の仕事です。

重要事項説明書、契約書の記名・押印

重要事項の説明のほか、重要事項説明書への記名・押印も宅建士にしかできない仕事です。

さらに、本契約に進んだ際に契約書への記名・押印ができるのも宅建士だけです。

宅建の試験内容・出題範囲について

試験では不動産に関する法律や税制、宅建取引士の免許や報酬、その年の統計資料などについて幅広く問われます。出題形式や試験科目を解説します。

宅建士の試験概要

| 出題形式 | マークシート形式(四肢択一) |

|---|---|

| 出題数 | 50問(1問1点) |

| 試験科目 | ・宅建業法 ・法令上の制限 ・権利関係 ・税金その他 |

宅建試験の詳細については公式サイトをご確認ください。

「宅建業法」に関する出題

宅建業法は例年50問中20問出題されます。

宅建業法は宅建に関しての定義、法律、免許や報酬などを扱う科目です。

ほかの科目に比べて点数を取りやすく大きな得点源になります。

「権利関係」に関する出題

権利関係の出題数は例年14問です。

民法や借地借家法など難しい問題が多いため点数が伸びず、多くの受験生が苦手とする科目です。

しかし、配点も大きいため、苦手だからといっておろそかにせず、十分に時間を取って勉強する必要があります。

「法令上の制限」に関する出題

法令上の制限は例年8問の出題です。

土地を購入、造成、建築物を建てるそれぞれの段階に存在する法律を学びます。

「税金その他」に関する出題

税金その他の出題数は例年8問です。

地方税、国税など税金に関する内容などから出題されます。

出題範囲が広く対策しづらいため、ほかに比べると受験者におろそかにされやすい科目です。

参考 試験内容や合格に向けた学習ポイントについて詳しくはこちら

5問免除の制度について

宅地建物取引士試験には講習の受講で試験が5問免除となる制度があります。

宅地建物取引業に従事している方は、宅建登録講習を受講することで宅建試験で解答する問題数が50問→45問となります(受験時間も10分間短縮)。

免除された5問についてはすべて正解とみなされて点数に加算されます。

5問免除は3年間有効

5問免除には3年間の有効期限があり、講習の修了試験に合格した日から3年以内に実施される宅建本試験において毎年問題の一部(問46~問50にあたる5問)が免除されます。

宅建登録講習の費用

宅建登録講習は12,000円~18,000円ほどの費用がかかります。

講習を受ける機関によって料金が異なります。

試験日程・スケジュール

試験は年1回、通常は10月の第3日曜日に実施されます。

宅建試験の合格率や難易度

宅建の合格率・合格基準

宅建試験の合格率は15%程度です。

試験の合格基準点は年ごとにばらつきがあり、「何点取れば合格」という基準が事前に設定されていません。

毎年合格率がほぼ一定であるため、合格率を基準にその年の合格基準点が決められているものと予想されています。

以下は直近の宅建試験の合格率・合格点です。

| 試験年度 | 合格率 | 合格点 |

|---|---|---|

| 2022年10月 | 17.0% | 36点 |

| 2021年12月 | 15.6% | 34点 |

| 2021年10月 | 17.9% | 34点 |

| 2020年12月 | 13.1% | 36点 |

| 2020年10月 | 17.6% | 38点 |

| 2019年 | 17.0% | 35点 |

| 2018年 | 15.6% | 37点 |

| 2017年 | 15.6% | 35点 |

| 2016年 | 15.4% | 35点 |

| 2015年 | 15.4% | 31点 |

| 2014年 | 17.5% | 32点 |

| 2013年 | 15.3% | 33点 |

| 2012年 | 16.7% | 33点 |

試験の難易度により合格基準点が上下しますが、35点以上得点できれば合格の可能性が高く、38点以上ならおおよそ安心といえそうです。

他資格との合格率比較

宅建は国家試験のなかでは難易度が中程度だといわれています。

難関といわれる国家資格の合格率を下記で比較してみました。

| 資格名 | 合格率 |

|---|---|

| 宅建 | 15~17%程度 |

| 行政書士 | 7~15%程度 |

| 一級建築士 | 5~10%程度 |

| 不動産鑑定士 | 7~12%程度 |

| 税理士 | 8~15%程度 |

| 技術士、情報工学 | 10~13%程度 |

| 社会保険労務士 | 6~7%程度 |

ご紹介したなかでは、宅地建物取引士の合格率は高い方といえるでしょう。

そうはいっても、学習をせずに運で受かるほど簡単な試験ではありません。

宅建の勉強方法とは?

大きく分けて3つある

宅建の勉強方法は大きく分けて3つあります。

- 通学:スクールに通って宅建試験対策の講座を受ける

- 通信:通信講座を受講する

- 独学:参考書や問題集などを自分で用意して学習する

通学・通信・独学それぞれメリット・デメリットがあります。

自分自身に合った勉強方法を選ぶことが合格への近道です。

試験合格後は宅建士証の交付を受ける

都道府県に対し登録手続きをおこなう

宅建士として仕事をするには、試験合格後に登録手続きをして宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

登録は試験を受験した都道府県でおこないます。

実務経験2年未満の場合は登録前に実務講習を受ける必要があるので忘れずに受講しましょう。

宅地建物取引士証は5年ごとに更新を

宅地建物取引士証は5年の有効期限があり、期限が切れる前に更新する必要があります。

宅建試験合格は生涯有効

宅建士の登録や宅地建物取引士証の交付は任意であり、手続きをしなかった場合でも欠格要件に該当しない限り宅建試験の合格は生涯有効です。

必要なタイミングで手続きをおこないましょう。

宅地建物取引士の登録の詳細については、公式サイトをご確認ください。

宅建士の年収はどのくらい?

平均年収はおよそ415万円

2022年度の「民間給与実態統計調査」では、不動産業の平均年収が約415万円となっています。

不動産業界で宅建士の資格を取得して働く場合には、資格手当として毎月給与にプラスで支払われることも多くあります。宅建士の資格手当の相場は10,000円~20,000円前後となっている企業が多いようです。

また、営業を業務に含まない宅建事務でも年収300万円以上を見込めるところが多くあります。

関連記事 宅建士の年収はどのくらい?

宅建試験対策講座の口コミ・評判

宅建士の資格取得を検討する際

「初めての学習で不安」

「試験が難しそうで、受験するかどうか迷っている」

「合格に向けてどのように取り組めばよいか知りたい」という方もいらっしゃるでしょう。

宅建試験の受験者の声や各スクールに関する口コミ・評判をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

Q.宅建士を持っていると転職に有利な業種はある?

宅建士はハローワークで求人数がとても多く、特に営業職はひときわ多く見つけることができます。宅建士の資格を持っていることで手当がつく会社も多く、収入アップも期待できるでしょう。

業種ではやはり不動産業界が資格必須となっているため不動産業か、総合事業をおこなっている大手企業で不動産部門に配属してもらうという手もあります。

Q.宅建士は将来的に希少価値が上がる資格?

宅建士が多く活躍する不動産業界は、激務の会社が多く退職する方も多い業界。転職市場でも宅建士資格保有者や営業職経験者にスカウトが多く来る傾向です。

また、現在宅建士として活躍中の高齢の方が定年を迎えた以降は、さらに宅建士の資格が重宝され価値が高まると考えられます。

■ スクール ■

資格講座メダリストクラブ/通信講座

■ 講座 ■

【オンライン型】宅建士講座

▼ 宅建を学ぼうと思ったきっかけ

デベロッパーへ転職したためです。

▼ 学校・講座を選んだポイント

基礎から直前模試までしっかりとしたカリキュラムが組まれており、一から勉強する私でも安心して受講することができると感じたからです。

毎週日曜日開講というスケジュール感も自分に合っていました。

ただ、教室のある池袋からは離れたところに住んでいましたのでオンラインで受講しました。

二人の先生のお話がとてもおもしろく、オンラインでも飽きることなく勉強に取り組めました。

■ スクール ■

資格スクール大栄

■ 講座 ■

宅地建物取引主任者講座

▼ 宅建を学ぼうと思ったきっかけ

住宅メーカーの営業職に転職しましたがそこで建売住宅販売にたずさわりました。

契約前の重要事項の説明を宅建主任者に頼んでいましたが、自分で資格を持っていれば営業するのに有利だと痛感しました。

▼ 学んだことはどう役に立っている?

おかげさまでスムーズに営業ができるようになりました。

あきらめずに、こつこつ持続し続ければ必ず夢が開けます。

▼ 受講したスクール・講座について

きめ細かい時間割が良かったですし、追い込み時に本試験と同じ時間配分で50問の模試を何回も訓練したことが良かったです。

教室は自由な雰囲気で初心者にやさしい丁寧な講義でした。

■ スクール ■

資格スクール大栄

■ 講座 ■

宅地建物取引主任者講座

▼ 宅建を学ぼうと思ったきっかけ

不動産会社に転職するためです。

将来の目標は、不動産業を起業することです。

大栄には、入学案内してくれた方の対応が良かったので、これなら合格できると思い、決めました。

▼ 学んだことはどう役に立っている?

成果がでたので、一年間勉強して良かったです。

勝因は、あきらめなかったことだと思います。

しんどくても継続することが大事だと思いました。

▼ 受講したスクール・講座について

平日受講しても日曜日の授業に参加できるので、復習にもなり、かなり実力がつきました。

授業では、先生が教科書に線を引くように指示してくれたので、大事な箇所がわかり助かりました。

また、先生は質問に対して親切に答えてくれたので、接しやすかったです。

宅建士試験合格を目指せるおすすめスクール

まとめ

宅建士の仕事内容や、試験の難易度・合格率、勉強の方法などをご紹介しました。

宅建試験は国家資格のなかでは比較的合格を目指しやすい資格です。

そうはいっても、初心者にとって簡単な試験ではありませんが、着実に学習を重ねることで初めての方でも合格に近づけます。

一度試験に合格すれば一生ものの国家資格、資格取得を迷っている方は挑戦されてみてはいかがでしょうか。

監修者プロフィール

1986(昭和61)年、日本大学法学部卒業。

1987(昭和62)年に宅建試験に合格。

1989(平成元)年に大手資格専門学校にて宅建士講座を担当。

講師歴は30年を超える。

主催する『宅建ダイナマイト合格スクール』で、「おーさわ校長の宅建受験講座★バブルの香り」を運営。

宅建試験の問題集などをはじめとした著書も多数。

【宅建ダイナマイト合格スクール】

大澤 茂雄氏を中心に運営されている宅建受験講座団体。

2004年(平成16年)に結成。

宅建ダイナマイト受験倶楽部から、2012年(平成24年)に「宅建ダイナマイト合格スクール」に名称変更し、現在に至る。

わかりやすい講義で人気を博している。

>> 【宅建ダイナマイト合格スクール】のホームページはこちらから

試験データ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格・試験名 | 宅地建物取引士 |

| 試験日 |

【2025年(令和7年度)宅地建物取引士試験】 |

| 試験区分 | 国家資格 |

| 主催団体 | 国土交通省 |

| 受験資格 | 特になし |

| 合格率 | 15~18%程度 |

| 出題内容・形式 | 出題形式 四肢択一、50問の筆記試験。 試験の内容 1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること 2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること 3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること 4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること 5)宅地及び建物の需給に関する法令および実務に関すること 6)宅地及び建物の価格の評定に関すること 7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること |

| 検定料 | 8,200円(非課税) |

| 問い合わせ先 |

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/ 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 第33森ビル3F 一般財団法人不動産適正取引推進機構 試験部 TEL 03-3435-8181 受付時間 9:30~17:30(土日祝・年末年始をのぞく) |

![[無料体験講座実施中!]令和5年度"宅建士試験"受験者の方必見!メダリストクラブ](/storage/shikakuj/images/thumb_img/article778.jpg) [無料体験講座実施中!]令和5年度"宅建士試験"受験者の方必見!メダリストクラブ

[無料体験講座実施中!]令和5年度"宅建士試験"受験者の方必見!メダリストクラブ

宅建士試験の難易度とは?民法改正が試験に影響するので注意が必要!

宅建士試験の難易度とは?民法改正が試験に影響するので注意が必要!

資格取得 春の新キャリア取得応援!受講料10%OFF!早期申し込み6万円分プレゼント特典付き!

資格取得 春の新キャリア取得応援!受講料10%OFF!早期申し込み6万円分プレゼント特典付き!

オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!

オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!

「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!