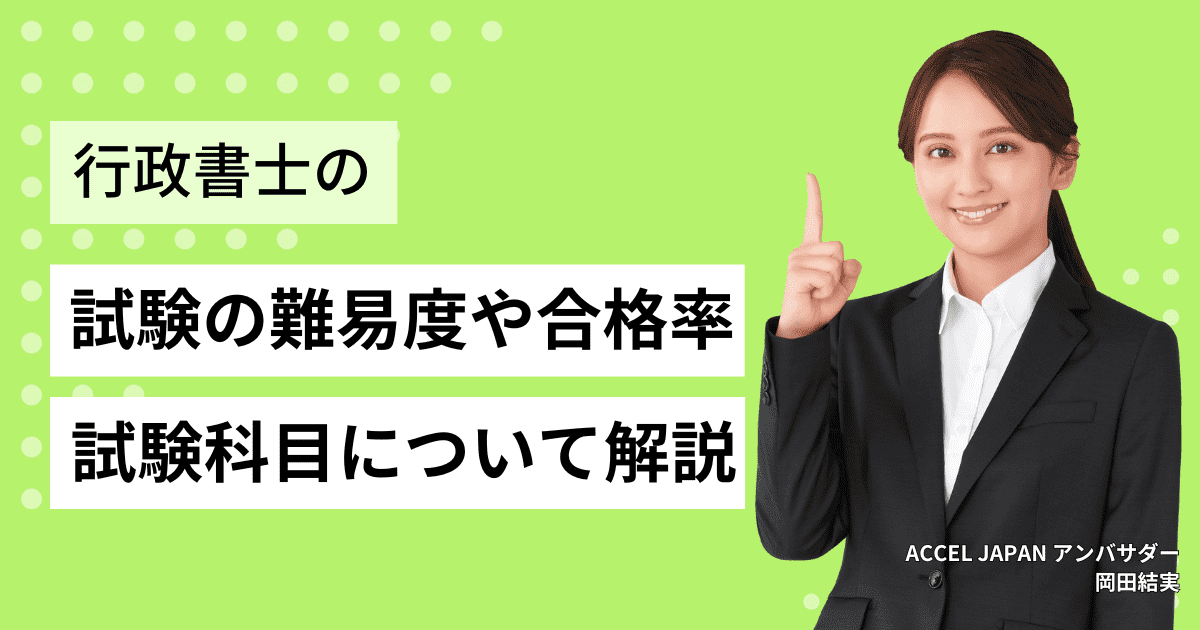

行政書士試験の難易度と合格率は?

行政書士とは、国が定めている国家資格の1つです。資格の取得難易度は国家資格の中でも高く、司法書士や社会保険労務士などと並ぶ難しさといわれています。その理由を解説します。

行政書士試験の合格率は平均11%程度

過去10年におこなわれた行政書士試験の合格率をまとめました。

2023年度の合格率13.98%は、過去5年間と比較して最も高い結果となりました。

直近10年の試験では、最も低い年で8.27%、最も高くても15.72%となっています。平均すると約11%でおよそ10人に1人が合格できる計算となり、難易度は高いといえるでしょう。

| 試験年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2023年度 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 2022年度 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 2021年度 | 47,870 | 5,353 | 11.18% |

| 2020年度 | 41,681 | 4,470 | 10.72% |

| 2019年度 | 39,821 | 4,571 | 11.48% |

| 2018年度 | 39,105 | 4,968 | 12.70% |

| 2017年度 | 40,449 | 6,360 | 15.72% |

| 2016年度 | 41,053 | 4,084 | 9.95% |

| 2015年度 | 44,366 | 5,820 | 13.12% |

| 2014年度 | 48,869 | 4,043 | 8.27% |

| 2013年度 | 55,436 | 5,597 | 10.10% |

合格率は低い行政書士ですが、この試験には受験資格がなく誰でも受験することが可能です。たとえば2023年度の試験では最年少受験者が9歳、最年少合格者が13歳でした。また、最年長受験者が90歳、最年長合格者が81歳となっています。必ずしも法律を専門的に学んだことがあるわけではない方も多く、文字通り何歳からでも、何歳になってもチャレンジできる国家資格です。

他の国家資格との難易度の違い

行政書士試験の合格率は低いものの、士業と呼ばれる資格の中ではほかの資格の方が難易度が高いとされています。たとえば最難関とされる試験は、弁護士や裁判官、検察官になるための司法試験です。

司法試験の受験資格を得るためには法科大学院を卒業するか、合格率がさらに低い「司法試験予備試験」を受けることが必要ですので、超難関試験であるといえるでしょう。

2023年 各試験合格率

- 司法試験予備試験 3.6%

- 司法書士試験 5.2%

- 社会保険労務士 6.4%

行政書士試験の概要

ここからは行政書士の試験科目や配点について解説します。行政書士の試験は難易度が高く合格率が低い試験ですが、合格基準が明確に提示されています。学習を進める前にある程度、どの科目に重点を置くかを決めておくとよいでしょう。

行政書士の試験科目

| 科目 | 内容 | 出題数 |

|---|---|---|

| 行政書士の業務に関し必要な法令等 | ・憲法 ・行政法 ・民法 ・商法および基礎法学 | 46問 |

| 行政書士の業務に関連する一般知識等 | ・政治、経済、社会 ・情報通信、個人情報保護 ・文章理解 | 14問 |

マークシートによる選択式問題と筆記による記述式問題があります。

行政書士の合格基準

行政書士の試験は、合否を判定する基準が公表されています。合格基準点は毎年難易度で補正されたものが発表されます。2022年度の試験では、次の要件をすべて満たすことが合格基準となりました。

- 法令等科目244点のうち、122点以上の得点を得る

- 一般知識等科目56点のうち、24点以上の得点を得る

- 試験全体300点のうち、180点以上の得点を得る

行政書士の試験は、得点順に上から何人を合格者とするという試験ではありません。上記の要件をすべて満たした場合は何人でも合格となります。ただし、試験全体の得点数以外にどの科目にも必要な獲得点数が定められているため、試験範囲をまんべんなく学習することが重要です。試験範囲は広いうえ、幅広い知識を身につけなければならないことも、行政書士の難易度が高い理由といえるでしょう。

出題科目により配点が異なる

行政書士の試験は問題によって配点が異なり、その点も公表されています。2023年度に実施された試験では、「法令等」の科目における記述式問題が最も配点が高く、1問あたり20点でした。5肢択一式問題では問題数は多いものの1問あたり4点と配点が低く、ただ知識を暗記するだけではなくアウトプットも重要だと考えられます。試験本番までに過去問集などを使って問題に慣れておくことがおすすめです。

行政書士試験の日程

毎年11月の第2日曜日に実施されます。時間は13時~16時です。

試験実施場所

毎年7月の第2週に発表されます。現住所に関係なく実施されるどの会場でも受験することが可能です。

受験資格

行政書士試験には受験資格が設けられておらず、年齢や学歴、国籍に関係なく受験することが可能です。先述のとおり小学生も受験している実績があります。

税理士や社会保険労務士といった士業と呼ばれる国家資格では、受験の際に学歴や保有資格などの受験資格が設定されている場合が多くあります。行政書士は税理士や社労士と同じ国家資格ですが、比較して幅広く門戸が開かれている試験だといえるでしょう。

実際に行政書士試験は法律系の資格の登竜門として挑戦する方も多く、受験者も学生の方から定年退職をされた方まで、老若男女さまざまです。

難関資格ではありますが、努力次第で法律の勉強を専門的にしたことがない中卒や高卒の方でも十分に合格が狙える試験です。

受験の申し込み方法

行政書士試験に申し込む方法は「インターネット」と「郵送」の2通りがあります。出願方法により受付期間が異なるためご注意ください。

インターネットの場合

インターネットを経由して申し込みをおこなう場合は、あらかじめメールアドレスや顔写真のカラー画像データが必要です。受付開始日の9時~受付終了日の17時までに申し込みを完了させなければなりません。

顔写真は試験当日に本人確認で使われるため、願書を提出する3ヶ月以内に撮影したものにしましょう。

郵送の場合

郵送による申し込みの場合は、事前に願書を請求しなければなりません。「窓口で受け取り」か「センターに郵送してもらう」の2つの方法があります。郵送で請求する場合は切手を貼付した返信用封筒の準備も必要です。

郵送では願書の受付締め切り日までの消印があるうえで、受付した郵便局の日付印が捺された「振替払込受付証明書」が貼られているものが受け付けられます。

郵送での申し込みの場合もインターネット同様顔写真が必要です。あらかじめ準備しておきましょう。

行政書士試験の合格に必要な勉強時間はどのくらい?

ここからは、行政書士の試験に合格するために必要な勉強時間について解説します。独学やスクールへの通学、通信講座での対策など勉強方法はさまざまですが、それによって必要な勉強時間も変わってくるでしょう。自分自身のライフスタイルを照らし合わせながら検討してみてくださいね。

勉強時間の目安は約500時間以上

行政書士試験に合格するために必要な勉強時間は、少なくとも500時間以上といわれています。幅広く法律に関する問題が出題されるため、直前の詰め込みでは突破することは難しいでしょう。6ヶ月~1年ほど前から計画的に準備し、学習を進めることが大切です。

初心者や独学の場合は約1000時間以上が目安

行政書士は受験資格がなく、法律を専門的に学んでいない方でも合格を狙える資格です。ただし身につけるべき知識が簡単なわけではないので、法律に関する予備知識がない方が試験にチャレンジする場合は1,000時間近くの勉強時間を要するといわれています。

特に初心者の方には、スクールや通信講座の受講がおすすめです。

スクールや講座受講の最大のメリットは、わからないことを講師に質問して解決できるところ。理解までの時間を短縮させることができます。

また、膨大な出題範囲からポイントを絞って教えてくれるため、試験に即した勉強が可能です。

行政書士試験は年に1回しかなく、誰でも一発合格を目指したいところです。初心者の方や独学での合格を目指すことが難しいと感じる方は、あらかじめスクールや対策講座の受講を検討しておきましょう。

社会人が合格を目指すには計画的なスケジュールが重要

行政書士試験の試験結果分析を見ると、2022年度の受験者の中で最も多い年代は40歳代、合格者の中で最も多い年代は30歳代、次いで40歳代、20歳代という結果でした。つまり働き盛りの社会人が多く合格していることがわかります。働きながらでも試験の勉強を進め、合格することは可能ということです。

ただし仕事と両立させる社会人の場合は勉強に充てる時間が限られていることから、学習スケジュールを計画的に立てることが重要と考えられます。自分のライフスタイルを振り返ってみて、1日に充てられる勉強時間や週に何日取り組めるのかを考え、逆算して試験前のいつ頃から勉強を始めれば間に合うのかを検討しましょう。スクールや通信講座を受講する場合はこうしたスケジュールについてもアドバイスしてくれたり、既にカリキュラム化された状態から学習スタートできたりすることもあります。独学の場合はこのスケジュールから考えなければならないため、負担も大きいといえるでしょう。

おさえておきたい行政書士の試験内容

行政書士の試験は、運営元である「一般財団法人 行政書士試験研究センター」の公式HPにより出題科目が公表されています。ここでは試験科目の詳細やポイントについて解説します。

法令科目と一般知識の2つの分野がある

行政書士の試験問題は、2つの分野に分けられており、一つ目は「行政書士の業務に関し必要な法令等(46問題)」、二つ目は「行政書士の業務に関連する一般知識等(14問題)」が出題されます。

法律全般を扱う行政書士の資格試験は、幅広い分野の範囲から出題さますが、実際に現場で通用するだけの知識を持ち合わせているかを確認するためでもあるのです。

2つの分野は、更に科目ごとに分けられています。

それぞれの科目と配点を見ていきましょう。下記の配点は、年度により変わることがあるためあくまで目安としてお考えください。

行政書士の業務に関し必要な法令等

- 基礎法学(8点)

- 憲法(28点)

- 行政法(112点)※行政不服審査法、行政手続法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法など

- 民法(76点)

- 商法(20点)

法令等科目は、試験合計点数の300満点中、244点という試験で大きな枠組みで設けられており、特に重点をおいて勉強する必要があるでしょう。

合格には法令等科目の分野において、122点以上の得点が必要です。行政法や民法は配点が高く、この2科目はより確実に点数を取りたいところです。

行政書士の業務に関連する一般知識等

- 政治経済社会(28点)

- 情報通信、個人情報保護(16点)

- 文章理解(12点)

一般知識等科目は行政書士として必要な知識や思考力などを問う内容で、合計300点のうち56点と全体の約6分の1にあたり、法令等科目に比べると配点が少なくなっています。

一般知識科目等では、それぞれの科目すべての問題形式がマークシートで、5つの選択肢から解答する5肢択一式のみです。

行政書士試験の合格には一般知識等科目の得点が24点以上必要です。配点が少ないからといって油断しないようにしっかりと対策をして臨みましょう。

たとえ、総合計180点を超えていても、それぞれの科目の基準点を超えていない場合、試験に合格することはできません。

行政書士の業務に関し必要な法令等の各科目について

(1)基礎法学

法令等科目「基礎法学」の問題数は2問で、マークシートの5肢択一式になります。

・5肢択一式:各4点×2問=合計8点

基礎法学では、法学に関する基礎知識が求められます。

過去には、司法制度改革や日本裁判制度、判決・決定・命令の区別などが出題されました。

出題範囲が広く、内容が事前に読みづらい問題なので、対策するときは過去問を繰り返して頭に入れましょう。

どちらか1問は、簡単な問題が出る傾向が高いです。

難しい方の問題は、法律を先行にした方でも解けない問題もあるため、最悪解けなくても仕方がないと思って、他の科目でカバーする心構えが必要でしょう。

そのためにも、基礎的な知識を頭に徹底して入れておくことが大切。

基礎法学は、試験の割合では最も低い科目で、配点も低く問題数が少ないため、勉強優先順としては後にするのがおすすめです。

(2)憲法

法令等科目「憲法」の問題数は合計6問で、それぞれ、5肢択一式 (5問)と多肢選択式(1問)になります。

・5肢択一式:各4点×5問=合計20点

・多肢選択式:1問=8点

憲法の配点は合計28点です。

多肢選択式とは、マークシートで1~20個ずつある選択肢から、正解の4つに当てはまる選択肢を選ぶ出題方法になります。

試験内容では、人権に関するプライバシー問題、判例、統治機構などが出題されます。

試験において、受験者の正解が問題により大きく分かれる特徴があります。

配点は、行政法や民法に比べると低めですが、試験問題の最初の方に出題されるため、後の問題へのモチベーションを保つためにも勉強しておく必要があります。

6問中1問は、正解率が低く、難易度の高い問題が出る傾向があります。

そのため、初心者でも勉強すれば解きやすく、他の問題でカバーしておくことで、点数を稼げるでしょう。

(3)行政法

法令等科目「行政法」の問題数は22問で、5肢択一式、多肢選択式、記述式になります。

行政法ではそれぞれ以下の配点で合計112点です。

・5肢択一式:各4点×19問=合計76点

・多肢選択式:各8点×2問=合計16点

・記述式:1問20点。

記述式とは、問題の解答を自分で考えて記述する出題形式です。

行政法問題では、40字程度にする決まりがあります。

行政法では特に、

・行政法総論

・行政手続法・行政不服審査法

・行政事件訴訟法・国家賠償法

・地方自治法

以上の分野を中心に勉強することがおすすめです。

行政法は法令等問題で大きな得点に繋がる科目なので、一番に取り組んで重点的に勉強しましょう。

行政法の配点が高い理由は、行政書士の業務内容に大きく関わる分野であり、実際に働き始めた現場で特に必要になる内容だからです。

出題範囲が広いため、ポイントを押さえるために、過去問題を数年分繰り返すことで、上記の分野の問題傾向を掴めます。

法令等問題が合格点に達するかは、行政法で決まるといっても過言ではありません。

(4)民法

法令等科目「民法」の問題数は11問で、5肢択一式、記述式になります。

・5肢択一式:各4点×9問=合計36点

・記述式:各20点×2問=合計40点

そのため、民法の配点は合計76点です。

法令等問題が合格点に達するかは、行政法の次に大事な民法で決まるといえます。

5肢択一式については、過去問題集をできるだけ多く解き、内容の流れを理解することを意識しましょう。

記述式は、どれだけ民法への理解があるかを問われる内容になります。

そのため、対策を十分にしておきましょう。

記述式では、過去に出題された5肢択一式問題から、そのままアレンジされつつ、問題とし出題することもあります。

内容の理解も意識しながら、過去問題集を暗記することは、記述式対策にもなるでしょう。

民法では、法律改正点の問題が必ず出題されるため、この点も注意しながら対策を立てる必要があります。

配点が高い理由は、行政法の理由と同じく、行政書士として働き始めた現場で特に必要になる内容だからです。

行政法と同様に、民法は法令等問題で大きな得点に繋がる科目なので、重点的に勉強するのがおすすめです。

(5)商法

法令等科目「商法」の問題数は5問で、マークシートの5肢択一式になります。

・5肢択一式:各4点×5問=合計20点

商法は、条文の数が多く、初心者の方に馴染みにくい分野かもしれません。

5問のうち1問は商法で、民法とどの点が違うのかを理解しながら勉強すると良いでしょう。

残り4問は会社法で、会社を設立する上での大まかな決まりごとなどを理解しておく必要があります。

特に、取締役関係の問題、株式会社の設立などに関わる問題は、過去に出題されている回数も多いので、ポイントとして押さえておくと良いです。

株式会社の設立に関わる問題がよく出るのは、覚えておくと実務で役立つことがあげられます。

(6)政治経済社会

法令等科目「政治経済社会」の問題数は7問で、マークシートの5肢択一式になります。

・5肢択一式:各4点×7問=合計28点

「政治」問題では、日本の選挙制度、諸国の政治制度、行政改革。

「経済」問題では、財政問題や金融政策の基本的理解。

「社会」問題では、社会保障制度や環境問題などをテーマに出題されます。

一般知識等科目問題の中で、政治経済社会は7問あり配点の約半分ほどを占めていますが、出題範囲が広いため大枠を掴んだ勉強法がおすすめの分野です。

政治経済社会では、細かいところまで勉強していると時間が足りなくなります。

そのため、ポイントを押さえて勉強することがおすすめです。

独学では、範囲が広すぎて重要な点を理解するのに時間がかかるため、外部の通信講座やスクールなどを上手く活用すると良いでしょう。

学生時代に使ったような教科書で基本的なことをおさらいしながら、日常生活では、新聞やニュースで社会情報に触れておくと、試験対策にも繋がります。

行政書士の業務に関連する一般知識等の各科目について

(1)情報通信

法令等科目「情報通信」の問題数は4問で、マークシートの5肢択一式になります。

・5肢択一式:各4点×4問=合計16点

※この点数には個人情報保護の問題数や配点も含まれています。

現在、外国人が在留するために必要な手続にも、ICの電子申請が可能になりました。

社会の情勢に合わせて、クライアントの個人情報を守るためにも、情報通信の知識が必要とされるため、試験問題に出題されています。

試験内容は、インターネットに関する情報や、通信技術に関わる基礎的な知識が求められる問題が出題されます。

法令等科目の勉強を終えてから、取り組むと良い一般知識等科目の分野と言えるでしょう。

用語を覚えておくだけで解ける問題も含まれるため、対策をしやすい出題内容が多いことが理由です。

情報通信で満点を取った場合、試験合格に必要な一般知識等科目の24点に大きく得点を近づけることができます。

(2)個人情報保護

法令等科目「個人情報保護」の問題数は4問で、マークシートの5肢択一式になります。

・5肢択一式:各4点×4問=合計16点

※上記には、情報通信の問題数や配点も含まれています。

試験内容では、個人情報保護法や行政機関個人情報保護法などの問題が出題。

特に、個人情報保護法は、大幅に改正されたこともあり、注意してみておく必要があるでしょう。

個人情報を保護するための知識は、実際に行政書士の資格を取って、クライアントを守る上でも役立ちます。

また、事務所のホームページを立ち上げる際などには、自身の個人情報も守れるのです。

情報通信に同じく、法令等科目の勉強を終えてから、取り組むと良い一般知識等科目の分野と言えるでしょう。

こちらも情報通信と同様に、対策をしやすい出題内容が多いことが理由です。

(3)文章理解

法令等科目「文章理解」の問題数は4問で、マークシートの5肢択一式になります。

・5肢択一式:各4点×3問=合計12点

対策が難しい分野です。過去問集に触れることで、問題出題と解くまでの流れが分かり、本番でも解答のイメージがしやすくなります。

問題の傾向として多く出題されているのは「並べ替え形式」「空欄補充形式」「要旨を把握する形式」の主に3分類。

並べ替え形式では、先頭や最後の文字を予測することと、接続詞の言葉に注目することが大切です。

空欄補充形式では、文章全体の枠組みを理解すること、空欄の近くにある言葉に注目すること、空欄を埋めたら文章の流れに違和感がないかを確かめることが大切です。

要旨を把握する形式では、適当な問題文の要約を選ぶ際、文章をよく読んで意図がどこにあるか汲み取るように注意しましょう。

行政書士に合格するためのおすすめ勉強法3つ

法律に関する幅広い知識が問われる行政書士。難関資格に合格するまでには、2回~3回受験することも珍しくありません。ここでは合格のためのおすすめ勉強法を3つご紹介します。

スクールに通学する

推奨される勉強時間が長い行政書士試験では、通学制のスクールでの学習がおすすめです。半年~1年と長期にわたる勉強期間を1人で乗り越えるには、高いモチベーションが必要です。通学制のスクールなら同じ志を持った仲間に出会えたり、プロの講師に直接質問することができ、不明点を後回しにせず知識を身につけることができます。重要なポイントを教えてもらえたり、最新の試験の傾向をつかむこともできるでしょう。難易度の高い行政書士だからこそ、手厚いサポート体制のある通学制スクールがおすすめです。

通信講座で対策する

行政書士は対策講座として通信制で学習を進められるカリキュラムもあります。通学制のスクールが通信講座をおこなっていたり、通信制大学で科目を履修できるようになっていたりします。通学制よりも安価に受講できることが多く、初心者向けにわかりやすく解説された教材が揃っています。通信講座では自分の空いた時間に学習を進められるため、社会人の方にもおすすめの学習方法です。スマホで動画教材を視聴できる講座なら、通勤中にも勉強できますよ。

独学で勉強する

独学で学習する最大のメリットは、通学や通信講座に比べて教材費を押さえられる点です。自分で学習スケジュールを立てなければならない大変さはありますが、最近ではYouTubeなどで試験を解説している動画も見ることができ、勉強法も多様化しています。独学でも合格している方はいるので、自分の生活スタイルや思考に合った勉強法を検討しましょう。

40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実

40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編

失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編

オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!

オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!