保育士の資格を目指せるおすすめスクール

保育士資格は国家資格の1つ

「保育士」は、児童福祉法第18条の第4項で定められている国家資格の1つです。

実は、保育の現場で働くには、必ずしも資格を持っていないといけないわけではありません。保育士をサポートする業務をおこなう「保育補助」の業務は、保育士資格を持っていなくても保育の現場で働くことが可能です。

しかし「保育士」を名乗って働くことができるのは、この「保育士資格」を所有している人だけです。

保育士資格を取得するメリット

保育士は子どもの命を預かる責任ある職業です。資格取得までの勉強のなかで、保育現場で活かせる知識や保育士としての自覚を身につけることができます。

応募できる求人にも変化があります。応募条件に「保育士資格取得済み」とある求人にも応募できるようになるため、採用に有利になるでしょう。

また、保育士は更新する必要がありません。取得すれば一生使うことのできる資格なので、ブランクがあっても再就職しやすい可能性があります。

「保育士」としての仕事内容

保育士は、保護者から小さな命を預かる責任の大きな職業です。

専門知識や技術を身につけ、安全な環境をつくりながら、子どもたちの社会性・自立心・感性を育むための保育をおこないます。

仕事内容は幅広く、お便りの作成や連絡帳の記入など子どもの様子を保護者に伝えるためにコミュニケーションをとったり、行事の企画運営など事務作業も多くあります。

参考 保育士の仕事内容や1日のスケジュールについて詳しくはこちら

保育士資格が取れる2つの方法とは?

保育士資格は2つの方法で取ることができます。

①保育士試験に合格して取得する

年に2回実施されている保育士試験を受験して、合格することで資格を取得する方法です。

独学や、通信講座の受講、またはスクールに通って試験合格を目指します。

この場合は最短6ヶ月で取得可能なため、2~4年間保育士養成学校に通うことができない方や、働きながら勉強したい方におすすめの方法です。

なかには、子育て中の主婦の方や、子育てが落ち着き、経験を活かして働きたい方が保育士試験を受験して保育士になるケースもあります。

保育士試験は一度合格した科目は3年間有効といった制度もあるため、3年後に資格取得を目指すなど自分の学習ペースを自分で決められるメリットがあります。

関連記事 保育士試験の合格率は約20%!難しい試験を攻略する方法

②養成校( 専門学校・大学・短大)を卒業して取得する

保育士養成校で必要な科目・課程を履修することで、保育士試験を受けることなく卒業時に保育士資格を取得することができます。

保育士資格が取得できる養成学校とは?

厚生労働大臣が指定する専門学校や短大・4年制大学を指します。現在は2年制の短大や専門学校が、保育士資格を取得するための主流になっています。

2年間で保育の知識や技術に特化して学ぶことで、4年制の大学に比べると費用が安く、早く就職を目指すことができます。

確実に保育士資格を取得したい方や、2年間学校に通うことができる方におすすめの方法です。

ダブル取得できる養成校もある

養成校のなかには、「保育士」と「幼稚園教諭」の資格をダブルで取得できる学校もあります。

最近は「保育士」と「幼稚園教諭」両方の資格が必要な「認定こども園」も増えてきているので、2つの資格を取得しておけば将来の選択肢を広げることもできます。

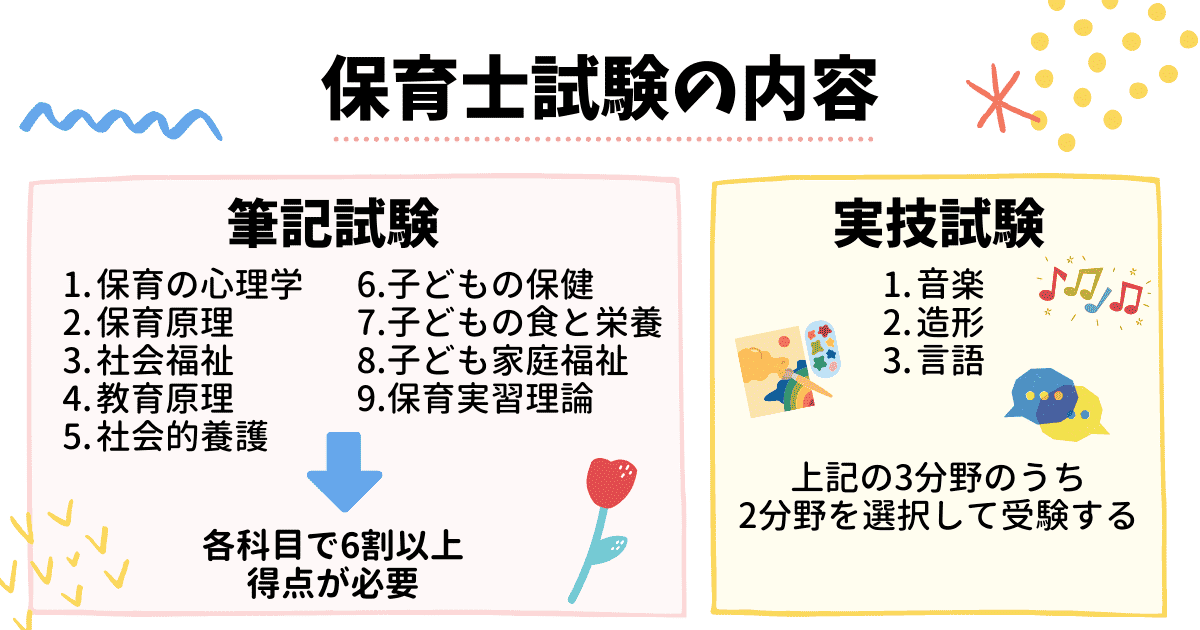

保育士試験の内容

保育士試験は筆記試験と実技試験があり、前期と後期の年に2回チャレンジできます。

筆記試験

| 科目名 | 内容 |

|---|---|

| 保育の心理学 | 子どもの社会的情動や身体的・運動機能、認知や言語の発達の理解や援助の方法について |

| 保育原理 | 保育の意義や目的の理解、障がい児保育や子育て支援の特性について |

| 社会福祉 | 社会福祉の制度や少子高齢化における子育て支援などの理解 |

| 教育原理 | 日本における教育思想や歴史のほか、諸外国の教育思想や取り組み |

| 社会的養護 | 子どもの人権擁護や社会的状況、虐待防止について |

| 子どもの保健 | 子どもの心身の健康や生理機能の発達と保育についての理解 |

| 子どもの食と栄養 | 保育における食育や家庭における食事・栄養についての理解と保護者への支援 |

| 子ども家庭福祉 | 保育士による子ども家庭への支援や自治体との連携・協力について |

| 保育実習理論 | 子どもの生活と遊びにおける適切な環境の構成や知識、技術 |

科目ごとの出題数・配点

| 出題科目 | 問題数 | 配点 |

|---|---|---|

| 保育の心理学 | 20問 | 100点 |

| 保育原理 | 20問 | 100点 |

| 社会福祉 | 20問 | 100点 |

| 教育原理 | 10問 | 50点 |

| 社会的養護 | 10問 | 50点 |

| 子どもの保健 | 20問 | 100点 |

| 子どもの食と栄養 | 20問 | 100点 |

| 子ども家庭福祉 | 20問 | 100点 |

| 保育実習理論 | 20問 | 100点 |

実技試験(筆記試験全科目合格者のみ)

下記の3分野から希望する2分野を選択

- 音楽表現に関する技術

- 造形表現に関する技術

- 言語表現に関する技術

実技試験と聞くと「ピアノが弾けないと合格できないのでは」と不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、この科目においてピアノは必須ではありません。

ピアノの他にアコースティックギターとアコーディオンから演奏楽器を選ぶことができます。

ピアノが弾けない場合でも、自分で取り組んでみたい楽器を選んで練習し、試験に臨みましょう。

関連記事 保育士資格の実技試験は「音楽・造形・言語」から2科目選択して受験!

関連記事 保育士に求められるピアノのスキルや習得方法についてはこちら

保育士試験の難易度・合格率

先におこなわれる保育士学科試験の合格率は10~20%です。

対して学科試験合格者のみが受験できる実技試験の合格率は、例年80~90%となっており、学科試験の難しさがうかがえます。

学科試験の合格率が低い理由には次の3つがあります。

学科試験の合格率が低い3つの理由

難易度の高い保育士学科試験に最短での合格を目指すには、試験対策講座の受講がおすすめです。

関連記事 保育士国家試験の受験資格や試験日程について詳しくはこちら

保育士試験の受験資格

保育士試験を受験する前に、最終もしくは現在の学歴等により受験資格の規定がありますので資格の有無について確認しておきましょう。

| 大学卒業 | 大学在学中・中途退学 |

| 短期大学卒業 | 短期大学在学中 |

| 専門学校を卒業 | 専門学校在学中 |

| 高等学校卒業 | 中学校卒業 |

| 勤務経験がある(高卒) | 勤務経験がある(高卒以外) |

(1)大学を卒業している場合

学校教育法に基づいた大学を卒業していれば、保育士に関する学部・学科でなくとも受験資格があります。

(2)大学に在学中・中途退学している場合

以下にあてはまる方は受験資格があります。

- 大学に2年以上在学して62単位以上修得している

- 大学に1年以上在学中で62単位を年度内での修得が見込まれている

- 中途退学をされた方の場合、2年以上在学して62単位以上習得できている

(3)短期大学を卒業している場合

学校教育法に基づいた短期大学を卒業していれば、保育士に関する学部・学科でなくとも受験資格があります。

(4)短期大学に在学中の場合

学校教育法に基づいた短期大学であれば保育士に関する学部・学科でなくとも受験資格がありますが、年度中に卒業できなかった場合は受験資格を得ることができません。

(5)専門学校を卒業している場合

以下2点を満たしていれば、保育士に関連する学科でなくても受験資格があります。

- 学校教育法に基づいた専修学校(専門学校)を卒業している

- 卒業した課程が修業年限2年以上の専門課程である

(6)専門学校に在学中の場合

以下2点を満たしていれば、保育士に関連する学科でなくても受験資格があります。

ただし、年度中に卒業できなかった場合は受験資格を得ることができません。

- 学校教育法に基づいた専修学校(専門学校)である

- 在学している課程が修業年限2年以上の専門課程である

(7)高等学校を卒業している場合

高等学校を卒業している場合においては、以下のケースに分かれます。

【ケース1】

1991年3月31日以前に高等学校を卒業している場合に受験資格があります。

【ケース2】

1991年4月1日以降かつ、1996年3月31日以前に高等学校の保育科を卒業している場合に受験資格があります。

【ケース3】

ケース2で保育科以外の卒業または1996年4月1日以降に卒業し、受験資格に該当する施設にて2年以上2,880時間以上の児童等の保護または援護に従事した勤務経験がある場合、受験資格があります。

勤務した施設が該当するかは、施設が所在する都道府県に確認しましょう。

【ケース4】

ケース2で保育科以外の卒業または1996年4月1日以降に卒業し、受験資格認定基準に該当する施設・事業にて2年以上2,880時間以上の児童等の保護または援護に従事した勤務経験がある場合、受験資格があります。

受験資格認定(知事認定)に申請・認定されると受験資格が得られます。

都道府県が受験資格認定の審査をおこない、認められれば受験資格が得られるため、必ずしも受験資格が認められるものではありません。

(8)中学卒業の場合

児童等の保護または援護に従事した勤務経験が5年以上かつ7,200時間以上あり、受験資格に該当する施設での勤務経験があれば、受験資格があります。

勤務した施設が該当するかは、施設が所在する都道府県に確認しましょう。

勤務先が「受験資格に該当する施設」でない場合は、前述の(7)高等学校を卒業している場合【ケース4】同様、「受験資格認定基準に該当する施設・事業」であれば、都道府県知事による受験資格認定(知事認定)を受けると受験資格が得られます。

(9)勤務経験がある(高校を卒業している場合)

下記の3つを満たしており、受験資格に該当する施設での勤務経験があれば受験資格があります。

- 勤務期間2年以上の勤務

- 総勤務時間数2,880時間以上の勤務

- 児童等の保護または援護に従事

「受験資格に該当する施設」ではなく、「受験資格認定基準に該当する施設・事業」での勤務経験の場合は、都道府県知事による受験資格認定(知事認定)が必要になります。

(10)勤務経験がある(高校を卒業していない場合)

※(8)の中学卒業の場合と同じ

参考 保育士国家試験の受験資格や試験日程について詳しくはこちら

受験資格に該当する施設

具体的な「受験資格に該当する施設」は以下のとおりです。

- 保育所(利用定員20名以上)

- 保育所型認定こども園

- 幼保連携型認定こども園

- 児童厚生施設(児童館)

- 児童養護施設

- 助産施設

- 乳児院

- 母子生活支援施設

- 障害児入所施設

- 児童発達支援センター

- 児童心理治療施設

- 児童自立支援施設

- 児童家庭支援センター

受験資格認定基準に該当する施設・事業

以下、「受験資格認定基準に該当する施設・事業」の一例です。

- 認可外保育施設(認証保育園、認定保育園 等を含む)

- 小規模保育事業(小規模認可保育所 等)

- 幼稚園型認定こども園

- 地域裁量型認定こども園

- 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)

- 家庭的保育事業(保育ママ 等)

- 居宅訪問型保育事業

- 事業所内保育事業

- 放課後児童健全育成事業(学童クラブ・放課後児童クラブ・学童保育 等)

- 一時預かり事業

- へき地保育(特例保育)

- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)

- 障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く)

- 一時保護施設

- 放課後等デイサービス(児童デイサービス)

- 院内保育

- 企業主導型保育事業 等

「受験資格認定基準に該当する施設・事業」での勤務経験による受験資格認定の詳細については、全国保育士養成協議会の公式サイトでご確認ください。

参考 一般社団法人 全国保育士養成協議会「受験資格認定(知事認定)の申請方法」

保育士の給料や将来性は?

保育士の給料

気になる給料ですが、厚生労働省公表の全国保育士平均給与データによると、平均年収は約360万円とされています。

あくまで平均となりますので、都道府県や勤続年数・役職、勤務先の保育園が公立か私立かによっても給料に差が出ます。

将来性

保育士は年齢や性別に制限がなく自分のライフプランに合わせて資格取得やキャリアアップを目指すことが可能です。

2017年には「保育士等キャリアアップ研修」の実施とガイドラインが制定されました。

これは、保育士不足改善や現場のリーダーの育成を中心とした職員の資質向上をねらい、厚生労働省が定めたものです。

研修に参加し知識をブラッシュアップすることで、保育士としての自分の価値を高めたり、給料アップを目指したりすることができます。

このように、保育士の専門性向上や処遇改善のための動きも活発化したり、待機児童問題や保育士の人材不足問題もあることから、将来性の高い職業といえるでしょう。

活躍の場

保育士として活躍できる場所は保育園の他にもたくさんあります。

インターナショナルスクールや認定こども園、ベビーシッターや放課後児童クラブなど、子どもとかかわりながら働くことのできる場所はさまざまです。

自分の希望する保育と施設の方針が合っているかを確認しながら、働く場所を決めるとよいでしょう。

保育士、幼稚園教諭、保育教諭の違い

保育士と幼稚園教諭の違い

| 項目 | 保育士 | 幼稚園教諭 |

|---|---|---|

| 資格名 | 保育士資格 | 幼稚園教諭免許状 |

| 管轄 | 厚生労働省 | 文部科学省 |

| 働ける場所 | 保育園 乳児院 児童養護施設など |

公立や私立幼稚園 |

| 目的 | 子どもの心身の発達を図り、保育に関する指導をおこなう | 教育の基礎として、学校教育以降の学習や生活基盤を培う |

| 保育年齢 | 0歳~小学校入学前まで | 3歳~小学校入学前まで |

| 1日の保育時間 | 8時間を基準とし、延長もある | 4時間が基準。 時間外に預かり保育をするところもある |

保育士(保育園の先生)の場合

保育所は厚生労働省管轄になり、児童福祉法第18条の第4項で保育士は“保育に関する指導を行う”と記述されています。

勤務先は、認可保育所(公立・私立)・認定保育所(私立)・無認可保育所、乳児院や児童養護施設、民間の託児施設やベビーシッターなどでも働くことが可能です。

下記のページでも「保育士・幼稚園教諭の違い」を詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

参考 保育士資格と幼稚園教諭免許の違いについて詳しくはこちら

幼稚園教諭(幼稚園の先生)の場合

幼稚園の管轄は「文部科学省」、幼稚園は「学校」という位置づけになりますので、幼稚園で働くには幼稚園教諭免許が必要です。

よって、幼稚園教諭の仕事は「教育」になり、勤務先は公立幼稚園もしくは私立幼稚園となります。

保育教諭(認定こども園の先生)の場合

保育教諭とは、「認定こども園」の先生を指します。保育士と幼稚園教諭の両方の資格を取得していることが、保育教諭となる条件です。

認定こども園のなかでも数が多い「幼保連携型」の園では、保育士の「保育」と幼稚園教諭の「教育」双方を年齢に応じておこないます。

保育士もしくは幼稚園教諭の資格を有し、一定の実務経験がある場合、もう一方の資格取得に必要な単位の一部について免除を受けられる「幼保特例制度」を2024年度末までの期間で実施しています。

参考 厚生労働省「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」

公務員保育士とは?

公立の保育所で働く保育士のことです

公務員保育士になるには、保育士資格を取得し、かつ公務員試験に合格する必要があります。

倍率も高く人気

私立保育園で働く保育士と比較すると、待遇がよいのがその特徴です。

そのため、公務員試験の倍率は10倍を超える自治体もあるほどの人気になっています。

「異動」にも違いがある

公務員保育士と私立保育士とでは給料などの待遇以外にも、異動のある・なしなどの違いがあります。

関連記事でも詳しくまとめておりますので、ぜひご覧ください。

参考 公務員保育士の給料や待遇・公務員試験についてはこちら

監修者プロフィール

白梅学園大学 子ども学部 教授。

短大・大学など保育者養成校数校での専任講師や教授の経験を経て、現在は白梅学園大学子ども学部子ども学科・同大学院子ども学研究科教授を務める。

保育学、幼児教育学を専門とし、主に家庭における絵本の活用や保育士養成プログラムの開発に注力。

【主な経歴】

※代表的なご経歴のみ抜粋

・筑波大学大学院 人間総合科学研究科 修了

・淑徳大学 総合福祉学部 教育福祉学科 教授

・白梅学園大学 子ども学部 子ども学科 教授

【代表著書】

・『絵本から広がる遊びの世界 読みあう絵本』(風鳴舎)

・『絵本を読みあう活動のための保育者研修プログラムの開発 ―子どもの成長を促す相互作用の実現に向けて―』(ミネルヴァ書房)

ほか多数

【所属学会】

・日本保育学会

・日本乳幼児教育学会

・日本保育者養成学会

ほか多数

仲本教授へのご連絡はこちら

よくある質問

-

A.

筆記試験と実技(ピアノなどの楽器、絵、童話などのお話)試験があります。

前期と後期があり、年に2回チャレンジできます。関連記事:

保育士になるには -

A.

児童福祉法で定められている国家資格です。

保育士として働くためには、資格取得後に各都道府県での登録が必要です。関連記事:

保育士資格とは? -

A.

養成校(専門学校・短大・大学)を卒業して取得するか試験に合格して資格を取得しましょう。関連記事:

保育士になるには -

A.

受験資格が設けられています。

最終学歴や現在の学歴、実務経験などにより異なります。関連記事:

保育士になるには -

A.

公立の保育所で働く保育士のことです。

保育士の資格取得の他に公務員試験にも合格する必要があります。関連記事:

公務員保育士とは?

試験データ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格・試験名 | 保育士試験 |

| 試験日 |

【令和7年度後期 保育士 実技試験】 【令和8年度前期 保育士 筆記試験】 【令和8年度前期 保育士 実技試験】 【令和8年度後期 保育士 筆記試験】 【令和8年度後期 保育士 実技試験】 |

| 試験区分 | 国家資格 |

| 主催団体 | 一般社団法人全国保育士養成協議会 |

| 受験資格 | (1)短大卒程度以上の者(ただし、平成3年3月31日までの高卒者などは、高校卒業以上なら受験可能) (2)高校を卒業した後、児童福祉施設で2年以上、児童の保護に従事した人 (3)児童福祉施設で5年以上、児童の保護に従事した人 ※学歴により複雑に異なります。詳しくは http://www.hoyokyo.or.jp/exam/qualify/ を参照ください。 |

| 合格率 | 10~20%程度 |

| 出題内容・形式 | 筆記試験科目 (1)保育原理 (2)教育原理 (3)社会的養護 (4)子ども家庭福祉 (5)社会福祉 (6)保育の心理学 (7)子どもの保健 (8)子どもの食と栄養 (9)保育実習理論 実技試験分野 (1)音楽に関する技術 (2)造形に関する技術 (3)言語に関する技術 |

| 検定料 | オンライン申請:13,054円(内訳:受験手数料12,700円+払込に係る手数料354円) 郵送申請:13,963円(内訳:受験手数料12,700円+払込に係る手数料313円+手引き請求郵送料等460円+受験申請書簡易書留郵送料490円) |

| 問い合わせ先 |

一般社団法人 全国保育士養成協議会 保育士試験事務センター http://www.hoyokyo.or.jp/exam/ 〒171-8536 東京都豊島区高田3-19-10 フリーダイヤル:0570-00-4194 (オペレーター対応は月~金:9時30分から17時30分 ※祝日を除く) (他の時間帯は自動音声によるご案内となります。) |

保育士試験についての詳細は 『保育士国家試験の受験資格・合格率・難易度』をご覧ください。

「子どもが好き」な気持ちを仕事にしよう! 子どもに関わる資格や仕事6選

「子どもが好き」な気持ちを仕事にしよう! 子どもに関わる資格や仕事6選

学童保育の専門資格「放課後児童支援員」とは?

学童保育の専門資格「放課後児童支援員」とは?

保育士試験 解答速報【平成31年4月20日・21日】

保育士試験 解答速報【平成31年4月20日・21日】

【平成28年度(2016年)後期保育士試験】今からでも間に合う実技試験対策講座はこれ!

【平成28年度(2016年)後期保育士試験】今からでも間に合う実技試験対策講座はこれ!

40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実

40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編

失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編

オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!

オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!