食育とは?

食育とは食に関する知識を教え、育むこと

食育の目的や定義

食育の目的とは、食に関する知識を教え育むことで、適切に食を選択し健全で健康な食生活を送ることができる人間を育てることです。

人間が知識や道徳を育むにあたってその前提となるのが健康です。

したがって、食育は知育・徳育・体育の基礎と位置付けられるようになりました。

参考文献 農林水産省『食育の推進』

食育はなぜ重要なの?

食育の重要性や必要性

私たちの健康の基礎となる食育に関心がないとどうなるでしょう。

食育に関する正しい知識がないと、栄養の偏りや危険な食品を摂取することで、健康被害や肥満、学力・免疫力の低下の原因になります。

世の中においしい食べ物や飲み物はたくさんありますが、健康な生活を送るためには、食を楽しむとと同時に「安心・安全」といった視点も大切です。

そのためには、まず親や保護者が食育を学び、家庭のなかで食育を実践することが大切です。

食育を実践している家庭で育った子どもは、正しい食生活を身に付けることができ、健康に暮らすことができるでしょう。

参考文献 文部科学省『学校における食育の推進・学校給食の充実』

子どもにとっても大切な食育

学び、体を鍛え、道徳を修めなければならない子どもたちにとって、食育はその前提に位置付けられます。

私たちが健康な生活を送り、天寿を全うするだけでなく、「健康に生活できる期間を延ばすためにどのような食生活を送ればよいのか」など、食に関する知識を得ておくことは、子どもが自立するにあたって必要不可欠なことであるといえるでしょう。

子どもにこそ食育は必要とされています。

子育てをする保護者が学ぶ食育

私たちの体は、食べたものからできています。

安全な食品をバランス良く摂取することで、私たちは健康な心身を保つことができます。

特に成長期にある子どもたちにとってどのような食品を食べて育ってきたかは、大人になってからの健康にも大きな影響を及ぼします。

子どもたちは学校で食育を受けるかもしれませんが、食品を選択するのは子育てをする親や保護者の役割です。

子どもだけでなく、大人を含め全世代で食育は必要な教育といえるでしょう。

食育を学ぶメリット

食育を学ぶメリットは数多くあります。

大きく3つに分けて紹介します。

(1)子どもの学力・体力が向上する

栄養バランスが整った食事を規則正しく摂ることで、集中力がアップし学習能力が高くなると言われています。

そして、毎日の食事のなかで特に重要なのが朝食です。

朝食を抜くと、午前中はエネルギーが不足した状態で活動しなければならなくなり、脳や筋肉を十分に働かせることができなくなってしまいます。

栄養バランスが整った朝食をきちんと食べることでエネルギーがしっかり補給され、身体全体の能力を十分に発揮することが可能になります。

(2)子どもの食事マナーや社会性が身につく

毎日の食事は家族や友達との会話を楽しみ、正しい食事作法を身につける大切な時間です。

また、食事の時間のコミュニケーションは、社会に出ても通用するマナーや振る舞いを身につけることに発展します。

(3)子どもの情緒が育ち心身ともに健康となる

日本の食文化・世界の食料事情などを、食育を通して教えることで、子どもたちに食べることへの感謝の気持ちを育てることに役立ちます。

また、家族や友達と食卓を囲み、食事の時間が「楽しい」と感じることは子どもの情緒をはぐくむことにつながります。

食事を楽しいと感じることで、食べることへの意欲も沸き、心身の健康がつくられます。

食育を学ぶことで身につく力

「食」といってもその範囲は広く、どの角度からどのように学び始めればいいのか迷われるかもしれません。

そもそも健全な食生活を実践するためには、どのような「食」に関する知識が必要とされるのでしょうか。

「食」を選択する力とはどのようにして習得されるべきなのでしょうか。

以下では食育で学ぶことや、食育を通じて身に付けられる力を3点に絞ってご紹介したいと思います。

(1)安全な食を選択する力

食育では新進の健康を保つために、食の安全に関する知識を学びます。

安全な食を選択できないと……

安全性に問題がある食品を口にすることで私たちの心身は害され、最悪の場合死に至ることもあります。

農林水産省東海農政局によれば、全世界で食中毒にかかる人は少なくとも年間およそ6億人、うち死に至る者は年間約45万人に達しています。

いかに安全な食を選択する力が必要なのかをおわかり頂けたのではないでしょうか。

安全な食を選択するための基礎知識

私たちが自らの健康を守るためには、安全を他人任せにするのではなく、安全性確保のため自らが知識を持つ姿勢が必要不可欠です。

食育基本法でも食育を通じて食品の安全性の確保を図ることを国民に求めています。

また、食育推進基本計画では「食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合」を90%以上にすることを目標として設定されています。

(2)栄養バランスのとれた食事

栄養バランスの良い食事とは、どのようなものかも食育で学べる知識の1つです。

肥満を引き起こす栄養バランスの偏り

仮に安全な食を選択できる知識を身に付けても、それだけでは十分ではありません。

安全な食品だけを食べていても、食が原因で病気になったり死に至ることもあります。

食の好き嫌いから引き起こされる、栄養バランスの偏った食生活がその要因として挙げられます。

バランスの悪い食事を取り続けることは、肥満やそれに付随する病気などを引き起こしてしまう可能性があります。

人に1人が糖尿病!?

肥満と運動不足の慢性化は生活習慣病に結びつきます。

生活習慣病とは糖尿病や高血圧、がん、脳卒中、心臓病などです。

生活習慣病の代表格である糖尿病患者は約890万人、潜在的な糖尿病予備軍を含めると約2,210万人に達するとも言われています。

実に日本人の5人に1人が「糖尿病」であるともいえるでしょう。

こうした生活習慣病の現状も、食育の必要性が叫ばれる1つの要因と考えられます。

五大栄養素から食事バランスガイドへ

これまでも小学校の家庭科では、栄養素のバランスについて教育が行われてきました。

炭水化物、脂質、タンパク質、無機質、ビタミンの五大栄養素や、体をつくるもとになる赤い食品、エネルギーのもとになる黄色い食品、体の調子を整えるもとになる緑の食品といった三色食品群などがその代表格です。

食育ではそこから一歩踏み込んで食事のバランスについて教育が行われています。

「何を」「どれだけ」「どのような料理」で食べればよいのか指針を示すことで、偏りのない栄養摂取の実現が目指されています。

参考文献 農林水産省「食事バランスガイド」について

参考文献 厚生労働省「食事バランスガイド」について

(3)食べ物を大切にする心

食品ロスが問題視される現在、食べ物を大切にする気持ちも食育を通して身につけるべき知識といえます。

522万トンの食品が捨てられている

日本国内でも日々大量の食品が廃棄されています。その量はなんと約522万トン(年間推計値、2020年度)。いわゆる「食品ロス」です。

例えば、売れ残った食品や賞味期限が切れた食品、レストランや給食などで食べ残されたものなど、まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまっている現状があります。

世界を見渡せば約8億人が食糧不足や栄養不足に苦しんでいます。

食育ではこうした食品ロスを削減するための教育も行われています。

食べ物が生まれる過程を知る

高度に分業が発達した現代社会では、食べ物が生まれ、育てられる現場をほとんどの人が知りません。

私たちが毎日口にする食べ物たちはどのように生産され、加工され、流通し、私たちの手元に届くのかを全く知らなくとも生きていくことはできるでしょう。

しかし、食品ロスの削減を目指すのであれば、こうした現状を変える必要があります。

食育では、農林漁業や食品工場、市場などの現場に触れることが推奨されています。

食べ物が生まれる過程を知ったり、体験したりすることによって食べ物を大切にする心や生産者に対する感謝の心を育むことが目指されています。

実は「食糧不足」の日本

私たち日本人は飢餓に苦しむ経験から遠ざかっています。

スーパーには野菜も肉も魚も多く陳列されており、一歩街に出れば高級な食べ物からお手頃な食べ物まで無数に存在します。

私たちの豊かな食生活を支えているのは海外産の食糧です。

カロリーベースで見た日本の食糧自給率は40%。

60%のカロリーは海外産の食糧がなければ摂取できません。

飢餓や栄養不足に苦しむ世界の人々がいながら、食糧(カロリー)を捨ててよいはずがありません。

食育ではこのような日本の食糧事情についても教育が行われています。

6月は食育月間です!

日本では毎年6月に「食育月間」を設けています。

食育のより一層の浸透を図るため、国や地方公共団体などが協力して食育推進運動を実施します。

なかでも食育推進全国大会は、毎年全国各地でさまざまなイベントが行われます。

食育をテーマとしたシンポジウムやブース展示、調理イベントなどを通して、食育の実践を働きかける内容になっており、子どもから大人まで楽しみながら食育を学ぶことができます。

一部申し込みが必要なプログラムもありますが、大会は誰でも入場無料で参加できるため、興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

参考 農林水産省『食育推進全国大会』

食育の主な資格

食生活アドバイザー®

食生活アドバイザー®とは「一般社団法人 FLAネットワーク協会」が主催する食育に関する民間資格です。

食生活全般のスペシャリストとして広い視野に立って、人が健康な生活を送るための食生活をトータルに提案していきます。

食育アドバイザー

食育アドバイザーは「一般財団法人 日本能力開発推進協会」が主催する食育に関する民間資格です。

「食育」に関する正しい基礎知識を備え、人々に健全な食生活を送るための食のアドバイスをします。

食育インストラクター

食育インストラクターは「NPO日本食育インストラクター協会」主催の民間資格です。

資格は1~4級までの4段階に分かれています。

フードコーディネーター

フードコーディネーターは「NPO法人 日本フードコーディネーター協会」が主催の民間資格です。

資格は3級~1級まであり、商品開発や飲食小売業運営などに携わる「食の専門家」としての活躍が期待されています。

食育実践プランナー

食育実践プランナーは「一般社団法人 日本味育協会」主催の民間資格です。

食材の目利きや正しい食べ方、マナーなどを、地域や教育現場など家庭の外でも実践できるようにすることが目的です。

食育指導士

食育指導士は「NPO法人日本食育協会」が主催する資格です。

「食と健康」の正しい知識を身につけ、子どもから高齢者まであらゆる世代の人々に食育の意義を伝えられる人材を認定する資格です。

食育栄養インストラクター

食育栄養インストラクターは「全国栄養士養成専門学校協議会(全栄専協)」が主催の民間資格です。

地域社会や職場での食育推進に貢献できる管理栄養士・栄養士の育成が目的とされています。

食育関連の学習・取得方法

食育に関する資格を取得することで、安心安全な食選びの基準を身につけられたり、子どもに正しい食事マナーを教えることができたりと、さまざまなメリットがあります。

学習方法について

資格により取得方法はさまざまありますが、生活に活かせるような知識を身につけるためであれば、市販書籍などでの学習も可能です。

資格取得まで目指すのであれば、独学のほかにも通信・通学講座を利用する方法があります。

独学のメリット

独学は、自分のペースで学習を進められるところが大きなメリットです。

学習の順番がなく、自分の興味がある分野や、取り組みやすい分野から自由に始めることができます。

参考 独学で取得が目指せる食育資格

スクールを利用するメリット

通信・通学講座など、各種スクールを利用するメリットは、1人での学習では理解しきれない部分を教えてもらえるところです。

また、なかには認定講座を修了し、検定試験に合格することで資格が取得できるものもあります。

こういった場合は独学での資格取得ができないため、自分が興味のある資格の取得方法をあらかじめ調べておくとよいでしょう。

参考 食育資格に関するおすすめの通信講座

他にも食育に関する資格は複数あります。

資格の取得方法や認定講座の受講制度などが違うため、自分の興味やライフスタイルに合ったものを選ぶとよいでしょう。

参考 食育に関する資格の種類

保育園の食育の取り組み

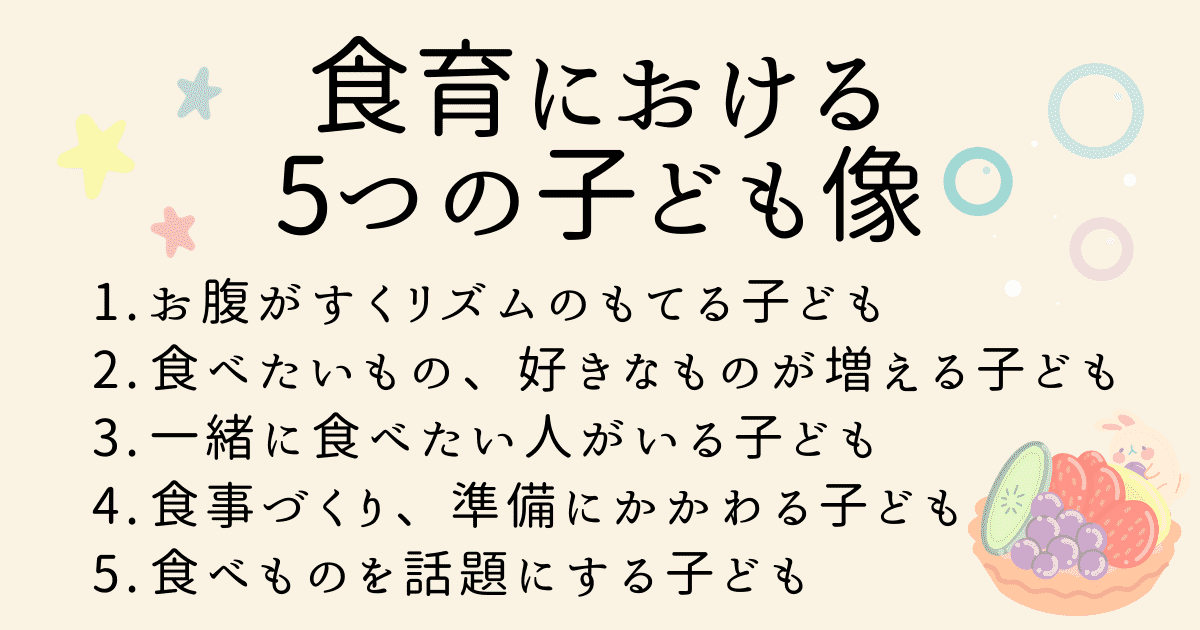

食育では乳幼児期からよい習慣を身に付けることが大切なため、保育園では厚生労働省『楽しく食べる子供に~保育所における食育に関する指針~』の下に食育指導を行っています。

楽しく食べる子どもに成長していくことを期待しつつ、5つの子ども像の実現を目指しています。

5つの「子ども像」とはどのようなものなのか見ていきたいと思います。

1.お腹がすくリズムのもてる子ども

1日3食、しっかりごはんを食べるためには、食事の時間にお腹が空くよう、生活習慣を整えることが大切です。

保育園などでは、午前中に散歩などで体を使って遊び、給食の時間にお腹が空くような習慣づくりを心がけているようです。

2.食べたいもの、好きなものが増える子ども

多くの園では、普段の給食以外にも特別な日にはケーキなどの楽しいメニューが設けられています。

お誕生日会や行事食など、ワクワクするイベントや季節感が感じられ、食の楽しみが増えるように工夫されています。

3.一緒に食べたい人がいる子ども

先生やお友達のみんなで給食やお弁当を食べることで、人と一緒に食事を楽しむ喜びを感じることができる子どもに育ちます。

最近は「孤食」という言葉もありますが、一人ではなく、みんなで一緒に食べることで、“おいしいものがもっとおいしく感じる”体験を増やします。

4.食事づくり、準備にかかわる子ども

多くの保育園では、お芋などの「収穫体験」や、子どもたち自身で料理をする「クッキング体験」のイベントを用意しています。

そこで、盛り付け・食事マナー・片付けなどが学べます。

また食に感謝する心を育むために、みんなで栽培して収穫したものを自分たちで料理して食べたりすることもあります。

5.食べものを話題にする子ども

調理師や栄養士、農家の人に接する機会を作り、食材がどこからくるのかなど興味や食材を身近に感じる機会を増やします。

そして、上のような取り組みから食べ物に関する興味・関心を高め、自然に食べ物の話題に触れる子どもに成長します。

参考

保育園での食育活動の実施例取り組み事例についてはこちら

参考文献 厚生労働省『楽しく食べる子供に~保育所における食育に関する指針~』

食育基本法とは?概要を解説!

食育基本法の概要

食育基本法とは国や地方公共団体、ひいては国民の食育について包括的・計画的に推進するために制定された、全33条から構成されている法律です。

2005年6月10日に同法は成立し、同年7月15日より施行されました。

食育基本法の目的

食育基本法の最終目的は、食育によって生涯にわたって健康で文化的な生活を国民が享受し、結果として豊かで活力ある社会が実現することにあります。

そのためには基本理念を定め、食育を推進するための包括的な計画が必要になります。

計画を推進していくために、食の問題を個人の問題だけでなく社会全体の問題としてとらえ、中央政府・地方政府の責務を明確にしました。

参考 食育基本法の詳細や具体的施策

食育資格を目指せるおすすめスクール

試験データ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格・試験名 | 食育アドバイザー |

| 試験日 |

【食育アドバイザー試験】 |

| 試験区分 | 民間資格 |

| 主催団体 | 一般財団法人 日本能力開発推進協会 |

| 受験資格 | 日本能力開発推進協会指定の認定教育機関等が行う教育訓練において、その全カリキュラムを修了した者。 |

| 合格率 | 非公開 |

| 出題内容・形式 | 試験内容:食育の基礎知識 ・食品の安全性についての基礎知識 ・栄養学の基礎知識 ・消化 ・吸収の仕組みに関する知識 ・さまざまな食材についての基礎知識 ・食育活動について カリキュラム修了後、随時、在宅にて受験可能。 |

| 検定料 | 5,600円(税込) |

| 問い合わせ先 |

一般財団法人 日本能力開発推進協会 http://www.jadp-society.or.jp/jadp/index.php 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原六丁目27-8 アヴニール五軒屋102号 TEL:050-3665-9715 |

食事作りの今は?正しい知識を得るには?食事作りと食育について106名の主婦さんにアンケート!おすすめスクールも紹介

食事作りの今は?正しい知識を得るには?食事作りと食育について106名の主婦さんにアンケート!おすすめスクールも紹介

「醸しにすと」って何!?気になる発酵食の資格をチェック!

「醸しにすと」って何!?気になる発酵食の資格をチェック!

オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!

オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】

心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩

心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩

【期間限定:3/14まで】学習スタート応援キャンペーン実施中!

【期間限定:3/14まで】学習スタート応援キャンペーン実施中!